|

|

|

標本作成方法

昆虫の標本は適切な方法で作製、保管したら、半永久的にその姿をとどめることができる。また、形態の比較や変異などを見るのにも昆虫の標本は必要になる。昆虫と言っても種類が多く作成方法も様々だが、ここではクワガタの標本の作成方法を紹介する。標本の作成方法は人それぞれで、決まった作り方はないが、ここで紹介する標本作成方法は自分が標本を作るときに行っている方法を中心に紹介してある。

クワガタの場合の標本作製は展足が中心となる。展足とは昆虫の標本の形を整えることで、展足の基本は左右対称にして、足・つめ・触角、頭の位置などを美しく整え、昆虫ピンを刺して固定させる。

標本作成で必要なものは展足する台、脱脂綿、昆虫標本用の針、ピンセット、足などを借り止めする針、平均台など。

|

展足する台 ここで使っているのは蝶の展翅板、展翅板を裏返しにして、白色ポリフォームを貼ったもの。その上に脱脂綿をのせてある。 板の上にポリフォームなどの針が刺さるようなものを貼ったものでも大丈夫。板は針を強く刺す場合もあるので、少し柔らかめの板が使いやすい。発泡スチロールは針が安定しないため使いにくい。 |

|

標本を作製するオキナワノコギリクワガタ 展足する前に体が泥や樹液などで汚れていることがあるので、ぬるま湯か水で軽く洗っておく。汚れがなかなか落ちない場合は、中性洗剤を歯ブラシに付けて軽くこすって汚れを落とす。洗った後、ティッシュで水気を取り、腹部などにたまった水分を抜くためしばらくティッシュの上に置いておく。 洗う際に熱湯は絶対に使ってはいけない。熱湯を使うと関節や腹部が伸びたりして、標本が作りにくい。また、乾燥してある標本だとバラバラになることがある。 |

|

軟化の方法 乾燥して固くなってしまった個体や未展足の標本は軟化してから展足を行う。軟化はタッパーなどの密閉できる容器に水を張り、固くなった標本を一晩付けておくだけ。水だけだと安定しないので、ティッシュをひいておくと良い。 夏場などはカビやすいので、カビ防止にアセトンと水を1:1程度にして置いておくとカビ防止になる。アセトンが入手できない場合は、冷蔵庫に入れておくと良い。 軟化に熱湯を使うように書いてある本があるが、熱湯は絶対に使用してはいけない。腹部が伸びるし、上翅が開いてしまうことも多い。また、バラバラになることもあるため、絶対に熱湯は使用してはいけない。 |

|

展足する個体を展足板の上にのせる 展足するときにそのまま展足すると頭部が下がってあまり格好良く見えない。そのため少し頭部を持ち上げるようにしておく。頭部が少し高くなるように脱脂綿を切ったものを大顎の下にはさんである。 脱脂綿は厚みがあるため体の部分が脱脂綿に沈み込むため足が下がらず見栄えがよい。平面の発泡スチロールなどの上で展足すると体の部分が上がってしまい、足が下がった状態で展足することになる。足が下がってしまった標本はあまり見栄えが良くないため、脱脂綿を使った展足方法は簡単でおすすめだ。 脱脂綿の厚さは標本にする個体の大きさによって調節すればよい。 |

|

大顎、足の形を整える 人によって大顎の開き方、足の位置の好みは異なるが、自分が格好いいと思う形に整えれば良いと思う。どのような形が良いかわからない場合は図鑑の形を参考にするのが良い。この時はまだ仮の形なので、大体の形を整える程度で良い。 標本の形に決まりはないが、大顎はやや開き目に、足は体と水平にするのが基本のようだ。まあ、形に決まりはないので、お好みの形で。 整形するときにピンセットを使うが、ピンセットは先が細い精密ピンセットが使いやすい。先端が柔らかい物より、やや硬めのピンセットの方が使いやすい。 |

|

触覚の形を整える 針で触覚を持ち上げるようにして形を整える。基本の形は触覚基部が体と垂直になるように、触覚部は体と水平になるように整える。 触覚は最後に蒸気で整える方法もあるが、この時に形良く整えてしまった方が後の形が決まりやすい。細かい方は別として、あまりこだわらなくても全体の形が整うようにすれば良いと思う。 生体を酢酸エチルなどで殺虫後には、画像のように腹部が伸びてしまう個体がある。多くの場合は乾燥すると腹部は元に戻るのでそのまま乾燥させる。 |

|

最後にもう一度形を整える 触覚の形が整ったら、全体の形をもう一度整える。大顎はやや開き目に、腿節は体と直角に、脛節は腿節と90°、符節は体と平行に、符節は爪を脱脂綿に引っかけるようにすると固定しやすい。基本はこんな感じだが、あとはお好みで。1頭の個体をここまでやって大体5分程度の作業。 あとは風通しの良い場所で乾燥させるだけだが、放置しておくだけでなく時々形が崩れていないか確認し、その都度整形を繰り返す。乾燥してくると符節や触覚が破損しやすいため、取り扱いには注意する。 乾燥には1月程度必要になるが、大型種では3月程度必要になる事もある。乾燥する期間が長くなると虫に食われることもあるため、保管場所には注意が必要だ。 |

|

乾燥が終わったら、針を刺してラベルを付けて終了 乾燥が終わったら針を刺すが、針の太さは太すぎても見栄えが悪いし、細すぎると標本が安定しない。後の事を考えると細めより太めの方が良い。私は60mmクラスのクワガタの標本で3号の有頭針を使っている。画像はクメジマノコの62mm、3号の針を使っている。 針を刺す位置は右上翅の2/3位のところ、前すぎると中足と干渉する。 針を刺す高さがバラバラになると見栄えが良くないので、平均台で針の高さを調節する。 ラベルは決まった形はないが、必要事項は産地、採集年月日、採集者は最低限必要事項、それ以外に細かい情報がわかれば加えて記入しておく。 飼育した個体の場合は産地、羽化年月日、飼育者、わかれば累代数なども記入しておく。 |

|

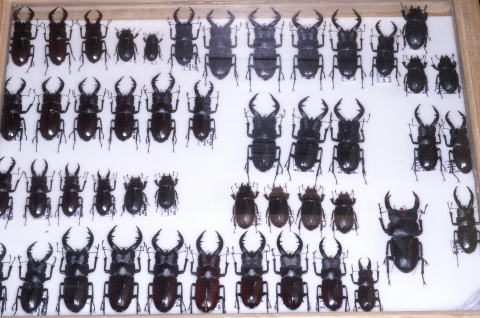

標本が完成したら、標本箱に入れる 標本箱はドイツ箱、桐製の標本箱、紙製の標本箱などがあるが、後の保存を考えるとドイツ箱や桐製の密閉できる標本箱が適している。並べ方に決まりはないので、格好いいと思う方法で並べればよい。 防虫剤はナフタリン製剤とバラジクロールベンゼン製剤などの種類があるが、甲虫標本にはナフタリン製剤を使う事が多い。蝶の場合はナフタリンは使用できないため、標本の種類によっては使い分けが必要になる。 |

|

癖がついている個体の標本の作り方 標本を作ろうとすると変な癖が付いている個体が良くある。そのままだと戻らないため、無理矢理形を整える必要がある。 このような個体の場合は体を固定させる必要があるため、最初に体に針を刺してしまった方がやりやすい。画像は癖がついてるオキナワノコ。 変な癖が付いてる個体と死後硬直している個体は見分けにくいが、癖が付いている個体は死後硬直がとけても体が戻らない。 |

|

針を刺し、展足台にのせたら体をまっすぐに固定する 形を整えるときに体が曲がるのを防ぐため、体を針で曲がらないように止める。大顎も針で固定する。 |

|

足の形を整える 足の形、位置は他の標本の作り方と同じ。足が外側に開いてしまうものや、決まった位置にこない場合は針で戻らないように止めてやる。 |

|

触角の形を整える 触覚の形は他の標本と一緒。触覚の整形ができたら、全体の形を再度見直して整形する。その後、定期的に形が崩れてないか確認し、乾燥させる。 癖が付いている個体の足は乾燥しても形が変わりやすいため、より長く乾燥させる。 乾燥が終わったあとの順序は他の標本と同じ。 |

| トップページ 飼育方法 生体写真 標本写真 注文方法 法律に基づく表示 |

| 当サイトの画像、文章を無断使用、転載することを、堅くお断り致します Copyright(c) 2004 [AtoZ] All Rights Reserved. Since 2002 Jun. |