|

|||||

|

|||||

|

| 昆虫ゼリー | 発酵マット 昆虫マット | オリジナル特製マット | 産卵木 |

| 日本産クワガタ生体リスト | 外国産クワガタ生体リスト | カブトムシ生体リスト | コガネムシ生体リスト |

日本のコクワガタ

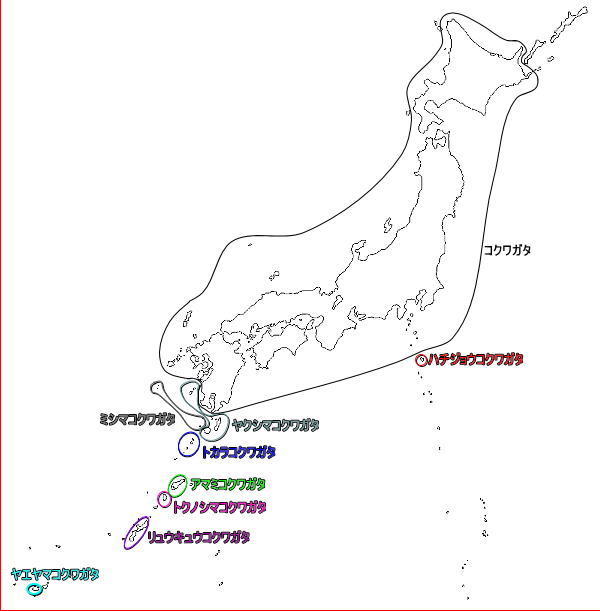

コクワガタの分布

コクワガタといえば樹液や灯火で良く見つかり、北海道から九州まで広く分布しているクワガタだ。国内には2種類のコクワガタが分布していて、北海道からトカラ列島まで分布するコクワガタと、奄美群島以南に分布しているリュウキュウコクワガタが分布している。それぞれの種は、分布する地域によりいくつかの亜種に分けられている。どちらもコクワガタと名前が付いているが、♂の体型や大顎の形は全く異なる。コクワガタはどこの分布地域でも個体数は多く、優占種となっている。リュウキュウコクワガタは個体数が少なく、採集しにくい種類になる。特にヤエヤマコクワガタは、今までに数頭しか採集されていない稀種で、灯火で採集された記録があるだけだ。特定の木の枝先の樹液を吸うなど、特殊な生態をしているのかもしれない。

コクワガタ

○ コクワガタ

○ ハチジョウコクワガタ

○ ミシマコクワガタ

○ ヤクシマコクワガタ

○ トカラコクワガタ

リュウキュウコクワガタ

○ リュウキュウコクワガタ

○ アマミコクワガタ

○ トクノシマコクワガタ

○ ヤエヤマコクワガタ

スジクワガタ(分布図無し)

スジクワガタ

コワガタ分布図

種類別解説

コクワガタ

分布は広く、環境に対する適応性が広いためか、都内の緑地のような環境にも適応している。♂の大きさにはかなりの個体差があり、小型の個体では♀の大顎のようになる。

越冬態は成虫と幼虫で、活動した成虫も越冬して翌年活動する個体がある。夏の早い時期から秋まで樹液に普通に見られ、灯火にも良く飛来する。樹液の出る木がなくても生息できるようで、草本や柳などの枝を削って樹液を吸っている個体を見ることがある。

北海道から九州までの個体は一つの亜種に分けられているが、伊豆諸島や対馬、五島列島の個体は若干の変異があるようだ。トカラ列島の亜種トカラコクワガタは体にツヤがあり一見して区別できる。最初に亜種とされたのは、トカラコクワガタだった。ミシマコクワガタも体にツヤがあり区別しやすいが、そのほかの亜種は本土の亜種と見慣れないと区別が付きにくい。

飼育はどこの亜種でも簡単で、産卵数も多い。大型の個体で55mm程度になる。

| Dorcus rectus rectus | コクワガタ | 北海道、本州、四国、九州、佐渡、伊豆諸島(八丈島除く)、隠岐、対馬、五島列島 | |

| Dorcus rectus miekoae | ハチジョウコクワガタ | 八丈島 | |

| Dorcus rectus mishimaensis | ミシマコクワガタ | 男女群島、大隈諸島(口永良部島、竹島、黒島、硫黄島) | |

| Dorcus rectus yakushimaensis | ヤクシマコクワガタ | 甑島列島、大隈諸島(屋久島、種子島、馬毛島) | |

| Dorcus rectus kobayashii | トカラコクワガタ | 中之島、諏訪瀬島、悪石島、臥蛇島 |

リュウキュウコクワガタ

分布は南西諸島だが、南西諸島に広く分布しているわけではなく、点々と分布する。分布している島は、マルバネクワガタの分布とほとんど一致していて、分布する島は温暖な気候の時にも水没しなかったのだろうか。そうだとすると台湾や中国大陸に近い種類が分布しているはずだ。台湾のコクワガタは♂が採集されたことはないが、近い種類なのかもしれない。

♀はコクワガタとよく似ているが、♂はコクワガタと全く違う体つきをしている。大顎は短くオオクワガタのような形になる。生息している地域では個体数が多い種ではない。どちらかというと採集しにくい種類になり、ヒラタクワガタやノコギリクワガタと比べると勢力は弱いようだ。幼虫は沢沿いなどの朽ち木に入っていることが多いが採集しにくい。飼育しても産卵数が少なく、多く産卵することはほとんどない。徳之島のトクノシマコクワガタが一番大きくなるようで、最大の個体で40mm程度になる。

西表島に分布するヤエヤマコクワガタは、今までに数頭の採集例しかない。多くの採集者がヤエヤマコクワガタを求めて採集に行っているが、未だまとまって採集されたことはない。リュウキュウコクワガタは体に比べて足が長いが、ヒメオオクワガタのように樹上の細枝をかじって樹液を吸っているんだろうか。

| Dorcus amamianus nomurai | リュウキュウコクワガタ | 沖縄本島 | |

| Dorcus amamianus amamianus | アマミコクワガタ | 奄美大島、加計呂麻島 | |

| Dorcus amamianus kubotai | トクノシマコクワガタ | 徳之島 | |

| Dorcus amamianus yaeyamaensis | ヤエヤマコクワガタ | 西表島 |

スジクワガタ

北海道から九州南部まで広く分布する。リュウキュウコクワガタより本土のコクワガタと形が似ていて、大昔には混同されていた。平野部から山地帯まで普通に見られることが多いが、分布はやや局地的。

名前はコクワガタではないが、立派なコクワガタの仲間。リュウキュウコクワガタよりコクワガタに近い種類かもしれない。夏季に樹液などで見られることが多いが、小型の個体が多く樹皮のすき間に隠れていることが多いため、あまり目に付かないかもしれない。多産する地域は少ないが、分布は広い。

| Dorcus striatipennis striatipennis | スジクワガタ | 北海道、奥尻島、利尻島、焼尻島、本州、四国、九州、佐渡、粟島、御蔵島、八丈島、隠岐、対馬、種子島 (屋久島産は別亜種) |

| 昆虫ゼリー | 発酵マット 昆虫マット | オリジナル特製マット | 産卵木 |

| 日本産クワガタ生体リスト | 外国産クワガタ生体リスト | カブトムシ生体リスト | コガネムシ生体リスト |

| トップページ 飼育方法 生体写真 標本写真 注文方法 法律に基づく表示 |

| 当サイトの画像、文章を無断使用、転載することを、堅くお断り致します Copyright(c) 2004 [AtoZ] All Rights Reserved. Since 2002 Jun. |